Letras

en marcha (texto en

construcción)

No me gusta

escribir ni “de repente” ni “se me ocurre”, pero esta vez de repente se me

ocurrió. Acabé de desayunar en Los Girasoles, en la Plaza Tolsá de la Ciudad de

México y al escribir una entrada para mi muro de Facebook, leí algo que dijo el

escritor y exfutbolista Jorge Valdano sobre la muerte de Eduardo Galeano:

“cuando se fue me entró, como dice Sabina, una nostalgia por lo que nunca jamás

sucedió”.

Llegó a mi

mente una idea: hacer un texto, relato, historia… sobre los autores que leí

mientras ellos estaban vivos, y cuál fue mi reacción, pensamiento, situación, reflexión…

al saber que habían muerto.

Me di a la

tarea de buscar con la ayuda del señor Google, que es un detective efectivo y

solidario, y de la señorita Wikipedia, que tiene un memoria excepcional y que

dice todo lo que sabe, las fechas de fallecimiento de escritores, poetas,

ensayistas, cronistas, divulgadores, periodistas, que influyeron en mi

formación como lector esporádico o cotidiano. Esporádico porque de ellos leía

novelas o libros de cuentos, ensayos o poemas. Cotidiano, porque me acercaba a

sus columnas o artículos en los diarios o revistas para los que trabajaban.

Así es que la

experiencia fue rica en búsquedas. Primero en mi memoria para sacar del archivo

a esos personajes. Algunos estaban a flor de piel, pero otros hubo que

buscarlos en el recuerdo de largo plazo. Poco a poco fueron llegando, uno traía

a otro. Aunque estoy consciente, como en todo recuento, que más de uno puede

quedar fuera.

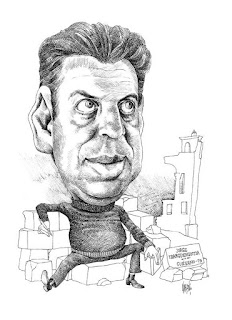

Jorge Ibargüengoitia murió trágicamente

el domingo 27 de noviembre de 1983, en el aeropuerto de Barajas (Madrid, España).

Asistía a un encuentro de escritores y el avión en el que viajaba se estrelló

al aterrizar. Junto con él murieron Manuel Scorza, escritor peruano de quien

había leído Redoble por Rancas y el

crítico uruguayo Ángel Rama, de quien leía las críticas que publicaba en el

suplemento Sábado del periódico Unomásuno.

En 1980 el

maestro Francisco Blanco, que impartía Teoría Social en la Facultad de Ciencias

Políticas y Sociales, nos recomendó leer (no como parte de la clase sino

lectura en vacaciones) Dos crímenes,

de Jorge Ibargüengoitia, Redoble por

Rancas, de Manuel Scorza y El

evangelio de Lucas Gavilán, de Vicente Leñero. Yo le hice caso y leí la del

primero. Fue una de las primeras novelas que recorrí con fruición y no sólo

eso: me abrió la puerta para interesarme por la obra periodística y literaria

de Ibargüengoitia. Después de esa novela leí Las muertas, Maten al León,

Los relámpagos de agosto, Estas ruinas que ves, Los pasos de López, De viaje en la América ignota,

La ley de Herodes, Sálvese quien pueda. Según mi memoria esos libros los leí antes de la

muerte de JI, pero puedo estar equivocado y alguno de ellos pude haberlo leído

después.

Cuando el 28

de noviembre de 1983, en su noticiero nocturno, Jacobo Zabludovsky informó que

algunos escritores latinoamericanos que se dirigían al Encuentro

Hispanoamericano de Cultura en Madrid habían perecido en un accidente aéreo,

mencionó en primer lugar a Jorge Ibargüengoitia. Entonces me invadió una nube

de tristeza porque seguramente muchas otras historias nos pudo haber regalado

su pluma creativa, antisolemne, sorprendente, humorística.

Tiempo

después fueron publicadas las recopilaciones de sus artículos que aparecieron

semanalmente en el Excélsior (entre

1968 y 1976) y, luego mensualmente, en la revista Vuelta (de 1976 a 1983): Autopsias

rápidas, Instrucciones para vivir en

México, La casa de usted y otros

viajes, Misterios de la vida diaria,

Ideas en venta y ¿Olvida usted su equipaje? De igual manera, se publicó una

recopilación de su faceta como dramaturgo.

A pesar de

los años transcurridos desde su muerte, Ibargüengoitia sigue siendo frecuentado

por sus viejos lectores, como este amanuense, y descubierto por jóvenes que se

acercan por primera vez a sus novelas, sus obras de teatro o sus artículos.

- - - - -

Del libro Autopsias rápidas (México, Ed. Vuelta,

1988. pp. 225-227) retomamos este artículo que guarda secretos sobre el destino

fatal de su autor.

El

fuego y la sangre fría

Uno de los

documentos fundamentales en mi desarrollo emocional fue el horóscopo que

calculó hace cuarenta años un compañero de oficina de mi tía Emma, que era

astrólogo en sus ratos de ocio. Después de hacer los cálculos escribió los

resultados minuciosamente, a renglón seguido en un papel oficial. Por ser yo

acuario nacido en domingo, a las doce del día en tal y tal fecha —decía la única parte que se me

quedó grabada— estaba destinado a tener problemas con el agua y el

fuego.

Aparte de que

durante años viví obsesionado con el peligro que corría ante esos elementos, el

horóscopo en sí pereció víctima de uno de ellos —en el calentador de agua— pero a mí todavía no se me olvida

la predicción y de vez en cuando me pregunto si no estoy destinado a acabar mis

días en una Coconut Grove del futuro

[Coconut Grove: salón de baile donde

murieron achicharradas cientos de parejas que bailaban alegremente big apple].

Mis experiencias con el agua no

han sido hasta la fecha atroces. En realidad, las peores no han sido por

abundancia sino por carencia. A este respecto puede consultarse mi bibliografía

sobre plomeros.

En cambio, el fuego, son llegar

a ser catastrófico —estoy tocando madera—, ha sido un tema recurrente.

El primer incendio que hubo en

mi casa ocurrió unos cuantos meses después de confeccionado el horóscopo. Yo era

un niño de ocho años que estaba jugando con sus soldaditos, cuando de repente

el chofer de la casa de junto empezó a golpear la ventada como si quisiera

romperla. Cuando abrimos para reclamarle nos anunció que nuestra casa se estaba

incendiando. Debo advertir que la incredulidad ante el incendio es un tema

persistente en mi vida como el incendio mismo. Mientras mi tía Emma, que estaba

a punto de irse a misa con sombrero y guantes, iba a investigar si era cierto

que había incendio, mi abuela se puso a rezar una oración especial para el caso

y yo fui a pararme afuera de la puerta del baño, donde mi madre estaba tomando

uno de tina.

—Mamá, se está quemando la casa.

Su respuesta todavía me asombra,

por la lógica.

—Bueno, pues que llamen a los

bomberos.

En ese momento mi tía Emma entró

triunfal por el pasillo con los guantes carbonizados y una estela de criadas

admiradas. Ella sola había arrancado cortinas en llamas y brincado sobre ellas.

Cuando el chofer que había dado la alarma preguntó cómo nos había ido de incendio,

ella contestó, entre el humo, que no había pasado nada.

Otro momento culminante ocurrió

diez años después, la primera vez que estuve en Francia. Íbamos repleto de niños

franceses vestidos de boy scouts, cuando notamos que la gente que estaba en las

tabernas que había a orillas de la carretera se nos quedaba mirando como si

tuviéramos animales en la cara. Era que el camión se estaba incendiando. Cuando

las llamas empezaron a lamer el parabrisas, el chofer detuvo el vehículo y

gritó en francés alque que debe haber sido “sálvese quien pueda”. Las escenas

que siguieron fueron completamente ridículas. Los niños se dieron trompadas para

llegar antes a la puerta, los maestro-scouts perdieron la serenidad y brincaron

por las ventanas, hubo dos descalabrados, etc. Cuando el chofer logró apagar el

fuego con el extintor, arriba del camión sólo quedamos dos, otro mexicano y yo,

que no habíamos logrado ponernos de acuerdo en si sería mejor bajarse cada

quien con su mochila o bajarse uno primero y el otro quedarse arriba para pasar

las mochilas por la ventana. Gracias a que el incendio se apagó, quedamos como

héroes, después de portarnos como idiotas.

El último incendio del que hay

que informar hasta el momento —y sigo tocando madera— empezó como celebración

de aniversario de bodas. Íbamos a cenar camarones a la borgoñona. Pusimos a

calentar sobre la estufa un sartén de cobre lleno de aceite y nos fuimos a la

sala a platicar. Nos dimos cuenta de que algo raro estaba pasando cuando

empezaron a vibrar las vidrieras. Cuando entramaos a la cocina el sartén se

había convertido en una lámpara de Aladino a lo bestia, el yeso del techo

empezó a caerse en pedazos, las cortinas de cabeza de indio y cochambre ardían

como yesca. Otra vez la serenidad se apoderó de mí. Me quedé en el incendio

hasta que de un soplo como de Eolo apagué la última llama. Mi mujer dice que me

porté como Steve McQueen.

José Antonio

Galván Pastrana

Alcaldía Gustavo A. Madero

27 de noviembre de 2018

#LaLecturaNosHaceLibresyFelices